从实验室到市场:DTRO膜系统能耗优化的技术路径

发布时间:2025-08-08

浏览次数:

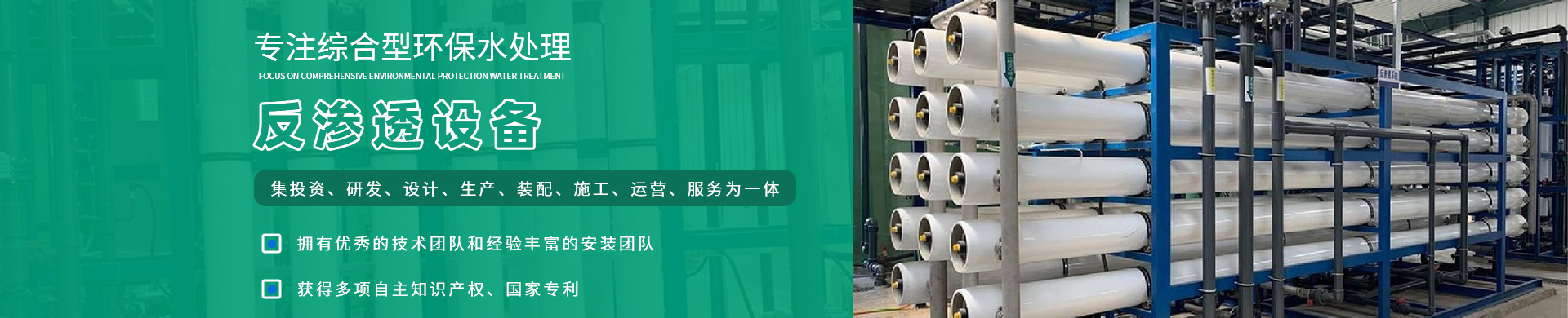

在水资源日益紧缺的今天,碟管式反渗透(DTRO)膜技术已成为高盐度、高污染度废水处理的关键解决方案。然而,作为典型的高耗能工艺,DTRO系统的能耗问题始终是制约其广泛应用的核心瓶颈。从实验室的基础研究到工业化应用的成熟推广,DTRO技术的每一次能效突破都伴随着材料科学、流体力学和智能控制等领域的协同创新。冠清环保将系统梳理DTRO膜系统能耗优化的关键技术路径,揭示从科学原理到工程实践的完整转化历程,为水处理行业的低碳转型提供技术参考。

一、能量回收技术的演进历程

第一代涡轮式能量回收装置(2005-2010)开启了能效革命的序幕。早期实验室中,工程师发现DTRO系统排放的浓水携带了高达95%的进水压力能。2007年,德国某研究团队借鉴离心泵原理,开发出涡轮式能量回收装置,可将40-45%的压力能转化为电能回馈电网。某垃圾渗滤液处理项目的中试数据显示,该技术使系统净能耗从12kWh/m³降至9kWh/m³,首次证明了能量回收的可行性。然而,涡轮装置存在机械损耗大、适应流量范围窄等缺点,促使研究人员寻找更高效的转换方式。

液压式等压交换器(2011-2015)实现了技术跨越。以色列IDE公司突破性地采用液压直接传递原理,通过活塞将高压浓水的压力能直接传递给原水,避免了机械能-电能-机械能的二次转换损失。2013年的商业化产品实测能量回收效率达92-96%,使万吨级DTRO系统的吨水电耗降至6.8kWh。更关键的是,这种装置对流量波动的适应性显著增强,在70-130%的设计流量范围内效率波动小于3%,为处理水质变化的工业废水提供了稳定保障。

智能耦合型能量回收系统(2016-至今)代表最新发展方向。第三代能量回收装置集成压力缓冲罐和变频控制,可根据进水盐度自动调节能量回收比例。2020年某煤化工废水零排放项目的运行数据显示,智能系统使DTRO装置在进水TDS从30000mg/L波动至80000mg/L时,能耗始终保持在7.5±0.3kWh/m³的极窄区间。这种自适应能力使能量回收技术从单纯的节能设备升级为保障系统稳定运行的核心部件,推动了DTRO在更复杂场景的应用。

二、膜材料创新的节能效应

高通量膜材料降低驱动压力需求。2014年,采用纳米纤维增强技术的聚酰胺复合膜在实验室取得突破,其水通量达到传统膜的1.5倍而截留率不变。材料测试显示,在处理TDS为50000mg/L的废水时,新型膜的操作压力可从100bar降至75bar,直接带来25%的能耗节约。某工业园区的中试项目证实,高通量膜使系统单位产水电耗从7.2kWh降至5.4kWh,同时膜寿命还延长30%,展现了材料科学对能效提升的双重价值。

低摩擦表面技术减少流动阻力。2017年问世的仿生鲨鱼皮结构DTRO膜,其表面微沟槽可形成有序湍流,降低边界层摩擦阻力达40%。流体力学模拟显示,这种设计使系统管路压损从常规的3.5bar降至2.1bar,泵送能耗相应降低15%。更值得注意的是,低摩擦表面还延缓了污染物沉积,使化学清洗频率从每月1.2次降至0.7次,间接减少了维护性能耗。某电子废水处理厂的运行报告指出,该技术使年综合能耗降低18%,投资回收期缩短至2.3年。

耐污染膜材料延长高效运行周期。2020年开发的"自清洁"DTRO膜通过表面接枝pH响应性聚合物,在污染物积累到临界点时自动改变亲水性,使污垢易被剪切流带走。对比试验表明,在垃圾渗滤液处理中,新型膜的通量衰减速率仅为传统膜的1/3,稳定运行时间从400小时延长至1200小时。这种特性使系统能够长期保持设计产能,避免了因污染导致的能耗递增现象,年节能效益达25-30%。

三、流体力学优化的节能路径

湍流增强设计打破传质边界层限制。2009年,德国工程师受航空发动机叶片启发,开发出螺旋上升式导流盘结构。实验室粒子图像测速(PIV)显示,这种设计使膜表面边界层厚度从常规的500μm降至150μm,传质系数提高3倍。实际运行中,湍流增强使相同产水量下的操作压力降低15-20%,某海水淡化项目的能耗因此从4.5kWh/m³降至3.6kWh/m³。这项创新成为DTRO技术的标志性特征,被后续几乎所有节能型系统采用。

流道拓扑优化实现低阻高效。2015年,通过计算流体力学(CFD)模拟发现的"分形树状"流道结构,将流体分布均匀性提升至95%以上。与传统直线流道相比,这种仿生设计使系统压降减少40%,能耗相应降低12-15%。某石化废水处理项目的改造案例显示,仅通过更换优化设计的导流盘,就使系统整体电耗下降14%,无需额外设备投资即获得显著节能效果,展现了流体力学优化的经济性优势。

多级自适应流场调节技术。2022年推出的智能流场系统,通过微型执行机构实时调整膜堆内各区域的流速分布。当检测到局部污染加剧时,系统自动增加该区域剪切力,避免为维持产能而整体升压的能源浪费。运行数据显示,这种精准调控使DTRO系统在相同处理效果下,能耗波动范围缩小50%,年均节能率达8-12%。这种"按需分配"的流体控制理念,代表着膜系统能效管理的最新方向。

四、智能控制系统的节能贡献

多参数协同优化算法突破经验局限。2018年以前,DTRO系统运行参数主要依赖工程师经验调整。基于机器学习的智能控制系统通过分析跨膜压差、电导率、温度等12个参数,建立了回收率-压力-能耗的复杂映射关系。某工业园区应用案例显示,AI优化使系统在相同产水质量下,能耗降低15-20%,相当于每年节约电费200万元。更值得注意的是,算法还能识别异常工况,提前24-48小时预警能效劣化趋势,避免隐性能耗损失。

预测性维护减少非计划能耗。传统定期维护模式无法准确匹配膜污染实际发展状态。2020年部署的第三代DTRO控制系统,通过实时监测通量衰减速率和压差变化,精准判断最佳清洗时机。统计数据表明,预测性维护使化学清洗次数减少40%,每次清洗后的性能恢复率从82%提升至95%,系统因此可长期保持在最佳能耗区间运行。某垃圾焚烧厂的运行报告指出,这项技术使年综合能耗降低8%,维护成本下降35%。

数字孪生技术实现全局能效管理。2023年投入应用的DTRO数字孪生系统,通过1:1虚拟镜像实时模拟不同运行策略的能耗效果。工程师可在数字空间测试各种工况组合,再选择最优方案实施于物理系统。某大型海水淡化项目验证显示,数字孪生使系统调试阶段的能耗优化周期从3个月缩短至2周,找到的运行参数组合比传统方法节能12%。这种虚拟与现实融合的能效管理模式,正在成为DTRO系统智能升级的标准配置。

五、系统集成创新的节能效果

热膜耦合工艺释放协同节能潜力。2019年某设计院提出的"机械蒸汽再压缩(MVR)-DTRO"组合系统,利用MVR的余热预热DTRO进水,同时将DTRO浓水作为MVR的补充水源。实际运行数据显示,这种集成设计使系统总能耗比单独运行降低25-30%,投资回收期缩短至3.5年。更关键的是,热膜互补使系统对进水盐度波动的适应范围扩大2倍,为处理成分复杂的工业废水提供了稳定高效的解决方案。

光伏直驱模式开创零碳运行先河。2021年沙特NEOM智慧城市项目将30MW光伏阵列与DTRO系统直接耦合,通过智能功率调节实现"以光定产"。该系统完全摆脱电网依赖,年产淡水300万吨的吨水电耗仅2.9kWh,且100%来自可再生能源。技术分析表明,光伏直驱避免了交直流转换损耗,使可再生能源利用率达92%,比传统"光伏+储能+电网"模式效率提高15个百分点,为沿海缺水地区提供了可持续的低碳水解决方案。

模块化设计降低分布式应用能耗。2023年推出的集装箱式DTRO系统,通过紧凑型布局减少30%的管路长度,相应降低流动阻力损失。某页岩气开采项目的实测数据显示,模块化系统比同等处理能力的传统设计节能18%,且安装调试周期从8周缩短至72小时,大幅减少了建设期的间接能耗。这种"即插即用"的设计理念,特别适合偏远地区和应急场景,正在改变高能耗水处理设施的传统部署模式。

结语:能效革命的未来趋势

DTRO膜系统的能耗优化历程,是一部多学科交叉创新的技术进化史。从最初单一的能量回收装置,到如今涵盖材料、流体、控制、系统的全方位能效提升策略,每一次突破都推动着这项技术向更低碳、更可持续的方向发展。展望未来,随着量子点传感、自适应材料和人工智能等前沿技术的融合应用,DTRO系统的能耗水平有望在现有基础上再降低30-40%,逐步逼近热力学极限。这场持续的能效革命不仅将扩大DTRO技术的应用范围,更将为整个水处理行业实现"双碳"目标提供关键技术支撑。从实验室的基础发现到市场的规模化应用,技术创新始终是破解能源环境约束的第一动力,也是环保产业高质量发展的核心引擎。